西大教师故事(二十四)——何光华:在田野里点亮农学梦想

发布时间:2025-09-16 来源: 作者: 浏览次数:

何光华,农学与生物科技学院教授,博士生导师,2001年从教至今。

他带领学生在清晨五点的露水中选种,在正午的烈日下弯腰授粉;他用双脚丈量土地,用双手触摸农时;他以袁隆平院士为榜样,在育人道路上默默耕耘,用无私奉献和执着追求,培养出一批又一批有理想、有担当的农学人才——他就是西南大学农学与生物科技学院何光华教授。

以榜样之光,照亮学生前行之路

“教育家精神,是一种无私奉献、执着追求的精神,它如同一盏明灯,照亮学生前行的道路。”何光华这样说道。

在他的教学生涯中,袁隆平院士的精神始终激励着他与学生们。

何光华回忆起一次带领学生去基地调研的经历。在那里,他触景生情,忍不住给学生们讲述了袁隆平院士几十年如一日扎根田间地头的故事,学生们深受触动。其中一位原本对农学热情不高的学生,在听完袁隆平院士的故事后深受启发,主动找到何教授,他说:“老师,我明白了农学的意义,我要像袁隆平院士一样,用自己的所学为农业发展贡献力量。”此后,这位学生刻苦学习,积极参加科研项目,还在家乡创办生态农场,让周边21户村民的农田重焕生机,为农户增收10多万元。如今,这位同学获评全国高校“百名研究生党员标兵”,正朝着自己的梦想稳步迈进。

学生们常听他说:“袁隆平院士90多岁还在科研第一线,何况我们呢?”何光华自己也深受袁隆平院士的影响。他至今仍然保持着高强度的工作节奏,常在田间地头,没有周末、没有节假日、没有寒暑假。

何光华教授面向农生院师生宣讲袁隆平故事 讲台前为何光华

以科研赋能,滋养学生智慧之田

“理论是实践的基础,唯有扎根前沿实践,方能绽放育人芳华。”

在作物育种学教学中,何光华始终践行“以科研反哺教学,以教学激活创新”的理念。他突破传统教学模式,将科研成果转化为育人资源,构建起“顶天立地”的育人模式。

针对基因编辑、分子设计育种等前沿领域,何光华将团队在“西大”系列国审品种培育中的基因组选择技术攻关历程,转化为“从孟德尔定律到智能育种”的鲜活案例;将团队发表在PNAS、Plant Cell等期刊论文中“三花小穗”遗传调控机制的突破性发现,拆解为“实验室基因挖掘→田间表型验证→智能育种平台迭代”的完整创新链;结合Molecular Plant发表的水稻雄性不育分子机制研究成果,设计出“基础理论解析→不育系创制实践→杂交稻推广应用”的沉浸式教学场景。

科研不是纸上谈兵,而是要解决实际问题,让知识在大地上生根发芽。何光华感慨道:“这种‘论文中的科学问题到课堂上的知识模块,再到田间的创新实践’的三维贯通模式,不仅让教师深刻领悟‘教学相长’的真谛;更在‘把论文写在祖国大地上’的躬身实践中,让学生系统掌握了作物育种学的核心知识。”

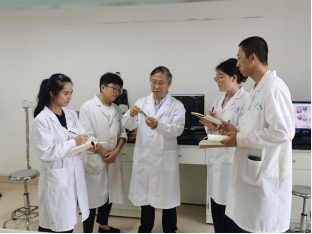

何光华教授在实验室为学生授课 左三为何光华

以大地为纸,书写学生成长华章

“农学是一门‘泥土里长学问’实践性很强的学科,电脑里种不出水稻,实验室育不出栋梁,唯有将双脚扎进土地,用双手触摸农时,才能让知识在汗水中生根发芽。”何光华认真地说。

他深知实践的重要性,每年他都会和团队教师带领学生走进田间课堂,开展“清种-播种-育苗-移栽-田间管理-性状统计-收获种子”全链条劳动实践。从清晨五点顶着露水选种,到正午烈日下弯腰授粉;从反复核对上千份样本的基因型,到深夜蹲守观测田间植株表型——何光华以大地为纸,以躬耕为笔,将每一道田垄化作育人课堂,用每一滴汗水诠释“劳动创造价值”的真谛。

在许多学生们的印象中,何光华最爱说的一句话是:“田间地头没有‘躺平’的捷径,只有‘汗滴禾下土’的勋章。”随着时间的推移,学生们在田间与实验室的“双线淬炼”中不断成长,逐渐懂得实验室里的移液枪与田间地头的锄头,都是解锁农业奥秘的钥匙。

从最初对农业的一无所知,到逐渐掌握各种农业技能;从对科研的懵懂好奇,到能够独立开展重要的科研课题,他培养的学生逐渐成长为生产一线的中坚力量、农业基层的领航先锋、科研一线的中流砥柱。何光华指导的学生们用自己的汗水和努力,以科技丈量土地,以劳动定义青春,在这片广袤的土地上书写着属于自己的成长华章。

何光华教授在稻田教学生水稻杂交育种 戴草帽者为何光华

“习近平总书记强调,大力弘扬教育家精神对于教师队伍建设具有重要意义。”何光华表示,教育家精神是教育事业的宝贵财富,“在今后的工作中,我将继续以教育家精神为指引,用心去育人,用爱去浇灌,让每一个学生都能在肥沃的土壤里茁壮成长,为中华民族复兴伟业贡献自己的力量。”